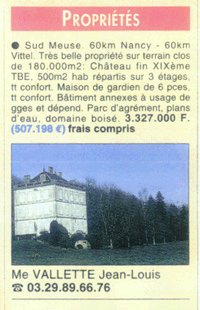

L'annonce de vente du domaine qui appartenait anciennement à la famille THILL.

|

L'annonce de vente du domaine qui appartenait anciennement à la famille THILL. |

|

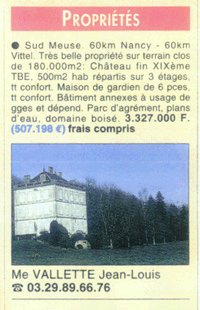

Voici l'avant de la maison. La façade n'est pas loin de la muraille de pierre. On voit mal la propriété parce que la muraille fait deux mètres de haut. |

|

Voici l'arrière de la maison qui donne sur les parcs, l'étang, la rivière et les bois. L'annonce ne tient pas compte du sous-sol visible sur cette photo. |

|

|

Voici, non loin d'Abainville et vu de la route de Rozières, le viaduct de chemin de fer que le père et l'oncle de Mme BACK ont dynamité. On croyait que les Nazis expédiaient des Juifs et autres condamnés vers les camps au moyen de ce chemin de fer. |

|

Voici l'église d'Abainville où les trois premiers enfants de Mme BACK ont été baptisés. Cette église est bien entretenue et magnifiquement préservée. |

|

Le destin de la servante des THILL leur est inconnu. Voici une photo prise durant l'occupation. |

|

Voici, sur la place du village, son monument aux tombés d'Abainville. |

|

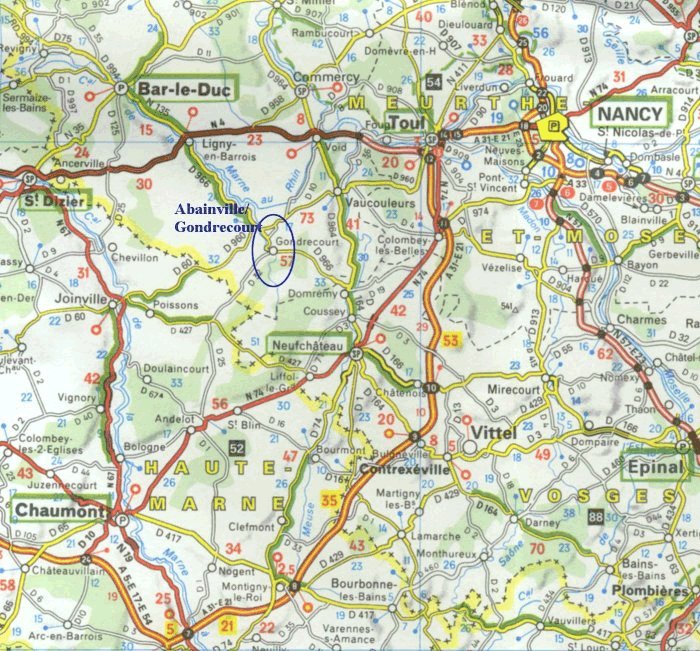

La Meuse en Lorraine est une région riche en agriculture. Les communes d'Abainville et Gondrecourt se trouvent au sud du département. |